〜Page1〜

|

|

はじめに:アレルギー疾患診療ガイドラインは1993年「アレルギー疾患治療ガイドライン」として全ての科を一本として、第1号が出版され、以来改編を重ね充実してきている。又利用し易くする目的でダイジェスト版も沢山出版されている。しかし、その利用度、有用性についての評価は充分にされて来ているとは云えない。初版以来約8年を経た2002年に開催された日本アレルギー学会(牧野荘平会長)でその評価を問うシンポジウムが開かれたが、利用されているとは云えない程低い利用度であり、書けば読んでくれると思うのは過信と錯覚であった。KKNews 11号では鼻アレルギー、小児および成人喘息、皮膚炎の4ガイドラインについてガイドライン利用の為に特に注意する点を2つ挙げてもらい、簡単な解説をしてもらうことにした。

1)鼻アレルギー診療ガイドライン

|

石川 哮 |

|

|

熊本大学名誉教授 |

|

|

--------------------- |

|

(1)併用治療

2005年版ガイドラインp.54-55に通年性鼻アレルギーと花粉症に対する治療法の表が載せてある。重症度に従った薬剤の併用と免疫療法、抗原回避指導を組み合わせた治療指針である。しかし、単一薬剤の治療効果は治験成績の報告をみても精々50-60%であり、後の40-50%は効果を期待できない。効かない人にとっては100%無効なのである。

第一線ではこのような患者に対する個々に適した治療が要求される。遅きに失するが、欧米でも、このような平均的・統計的数字に基づいて書き上げたガイドラインやコンセンサスレポートの限界について論ずる総説やニュース記事が目に付くようになった。

鼻アレルギーの治療では、発症メカニズムの何処を作用点にするかによって、抗ヒスタミン、メディエータ遊離抑制、抗ロイコトリエン、抗PGD2/TXA2,ステロイドなどの選択肢があるが、それらの併用の工夫をマニュアルではなく、個々の患者の症状や個人差を診ている医師の裁量で行うことになる。これにアレルゲン回避指導、特異的免疫療法の併用があれば、治療のみでなく予防に繋がる。

ガイドラインに記載されているのは「規定」ではなく、参考とすべき「指針」であり、個々の患者への細かい対応が個々の医師にゆだねられているのである。

(2)外国版との対比とEBM

外国版の鼻アレルギーガイドラインは1994年、2002年にConsensus

として出ているが、喘息発症との関連を重視した2002年のAllergic

Rhinitis and its Impact on Asthma(ARIA)が充実している。One Airway,

One Diseaseという概念が提唱され注目された。

個々の記載項目の詳細をここでは論評できないが、ARIAの記載内容はevidence

based

medicine(EBM)を基本としている。日本のガイドラインも2002年と2005年の改訂版には、用いたデータの報告がCDに収録され付録となっている。

特に治療法では、有効性解析の内容を科学性に従ってランク付けをし、Category of Evidence(CE)をIからIV、治療選択推薦の度合いStrength of Recommendation(SR)をAからDまでに分けている。EBMによるランク付けは良いとしても、実際にガイドラインを利用する第一線の医師にとっては問題が残っている。

(1)で述べた薬剤同士の併用治療や他の治療法との組み合わせについて、evidenceと評価できる報告は少ないし、マスクや眼がねの装着、室内清掃などアレルゲン回避という大切な予防対策のevidenceは少なく、CEはIV,

SRはDと最低ランクになってしまう。このようなEBMと実際診療のギャップが米国でも指摘されるようになってきた。

ガイドラインを利用する実地診療医師が意識しておくべき項目の一つである。

2)診療ガイドライン利用の為のガイド−小児喘息−

|

西間 三馨 |

|

|

国立病院機構福岡病院 病院長 |

|

|

--------------------------- |

|

小児の気管支喘息の治療・管理ガイドラインの最新版は「小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2005」協和企画、東京、2006年5月、第3刷です。この最新ガイドライン(以下、JPGL2005)の利用のポイントで重要なもののうち、2点について解説します。

ポイント1. 短時間で全体像を把握する方法

JPGL2005は全20章、289ページからなっています。それぞれの章のはじめに枠でかこんで300〜1000字前後のサマリーがあります。たとえば第10章の小児気管支喘息に対する吸入機器とその使い方では、次のようになっています。

|

・ |

吸入療法は小児気管支喘息(小児喘息)に対する極めて重要かつ 有効な治療手段である。 |

|

・ |

吸入器具には電動式ネブライザーと定量式吸入器とがあり、電動式はさらにジェット式、超音波式とメッシュ式に、定量式吸入器は加圧式定量噴霧式吸入器(pMDI)と定量ドライパウダー式吸入器(DPI)とに分けられる。 |

|

・ |

それぞれの吸入器には特徴および利点・欠点があり、またスペーサーについても利点・欠点がある。使用する薬剤、患児の状況(年齢、重症度、コンプライアンス、経済的因子など)を考慮して選択する。 |

ポイント2. 現在、小児気管支喘息治療・管理の抱えている問題と今後の臨床・研究の進め方を把握する方法

これは、JPGL2000,JPGL2002,JPGL2005、それぞれに「今後の課題」という章があります。そこでまとめられていますが、たとえばJPGL2000では 1.定義、病態生理、診断、重症度分類、以下計6項目、JPGL2002では1.重症度分類、以下7項目、JPGL2005では1.診断と重症度分類、以下6項目が上げられています。

いずれも4頁以内にまとめられていますので、それを読めば、今現在、我々が抱えている問題は何で、何を早急に取り組まねばならず、何をじっくりと研究観察していかなければならないかがわかるようになっています。

なお、次回の改訂は2008年秋を予定しており「JPGL2008」としてお目見えすることになっています。

3)診療ガイドライン利用の為のガイド−成人喘息−

|

庄司 俊輔 |

|

|

国立病院機構福岡病院 副院長 |

|

|

--------------------------- |

|

1.吸入ステロイド薬を使用する際の注意点

最近、日本アレルギー学会より「喘息予防・管理ガイドライン2006(JGL2006)」が刊行された。このガイドラインは3年前に出されたJGL2003の改訂版であるが、ひとつ目につく変化として「喘息治療の目標」に「非可逆的な気道リモデリングへの進展を防ぐこと」という項目が加えられたことであげられる。

「気道リモデリング」とはひと言で言えば「発作の繰り返しなどによる気道炎症が持続することにより気道粘膜の組織変化が起こること」であり、これにより気道の閉塞と気流制限が恒常的に発現する。

吸入ステロイド薬は、JGL2006においても喘息治療の最重要治療薬に位置づけられており、成人喘息においてはステップ1(軽症間欠型)で使用を「考慮」するとされ、ステップ2(軽症持続型)以上では使用必須となっている。使用する主な理由は「気道炎症による発作の予防」であり、最近では「喘息死の減少」が目的としてクローズアップされている。

しかし、実は吸入ステロイド薬使用にはもうひとつ大きな理由があって、それが「気道リモデリングの回避」である。たとえ症状が一見無いようでも気道炎症の続いている場合は少なくない。特に罹患年数が長く慢性化した患者では、呼吸困難感の低下が証明されており、気道リモデリングの進行の危険性はさらに高い。

ところで、日本のガイドラインであるJGL2006と、国際ガイドラインである「喘息管理の国際指針(GINA)2004オンライン版」は内容的に非常に似通ってきたが、一部明らかに異なる部分があり、そのひとつがステップ1での長期管理治療である。GINA2004では「必要なし」と断言されているのに対し、JGL2006では「喘息症状がやや多いとき、血中・喀痰中に好酸球増加のあるときは何れか1剤(吸入ステロイド薬も含まれる)を考慮」とされている。これは気道リモデリングの面から見るとJGL2006のほうが正しいと考えられる。

いったん成立した気道リモデリングを修復する治療法が(ステロイド薬を含め)確立していない現状では、気道炎症を持続的に予防することが喘息治療の最も重要なポイントであると思われる。

ただし、矛盾するように思われるかもしれないが、喘息での「自然修復」に対してステロイド薬が「悪影響」を及ぼす可能性を忘れてはならない。アレルゲン、ウィルスおよび環境因子などに起因した気道炎症は、それらの因子の消失とともに鎮静化し、傷害された気道も生体防御からみた「自然治癒」による修復過程に入ることが推定されるが、これに対するステロイド薬の影響は明らかでないからである(一般的にはステロイド薬が創傷治癒を遅延させるとする報告が多い)。

結論としては、患者の症状、検査結果などにより、気道炎症と喘息重症度それぞれの程度を細かく推定し、ガイドラインに従って必要十分でしかも過剰にならない量の吸入ステロイドを投与していくことが肝要ということになる。

2.ピークフローメーターを用いた自己管理技術の実際

喘息患者の治療の重要事項として、長期的な自己管理によりQOL(生活の質)を向上させるための患者教育の実践と、その自己管理技術習得のための具体的教育方法があげられる。

患者教育には、病院・診療所など医療機関での指導のみでなく、社会全体に喘息に関する情報を提供することが必要である。JGL2006にも「患者教育の対象は、患者本人のみならず患者と関わりの深い患者家族や隣人にも広める必要がある。」と記載されており、気管支喘息という疾患は、人口に対する有症率が高く(小児で6.4%、成人で3.2%)、欠勤や病欠による社会的影響も大きい。また、発作にのみ目がいくため急性疾患であると誤解されがちであり、気道の持続的炎症による慢性疾患であることを広く認識させることも重要である。

日本アレルギー協会九州支部でも、毎年2月のアレルギー週間に福岡を含む九州各地で市民向けのアレルギー講習会を開くほか、民放ラジオ放送で毎週「アレルギー談話室」と題した番組を担当して啓発活動を行っている。JGL2006では、活用できる喘息支援団体として、日本アレルギー学会、日本アレルギー協会、厚生労働省の情報センターなどについて、住所、電話・FAX、ホームページなどを表にして記載している。

さて、医療機関においての喘息患者教育であるが、その根幹は自己管理技術の習得であり、その手段(ツール)として最重要視されているのがピークフロー管理である。

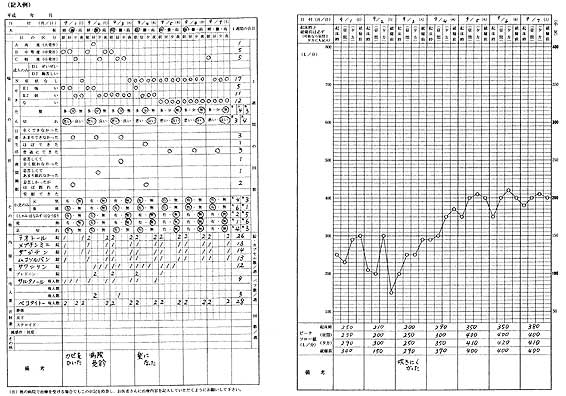

ピークフロー管理は文字通り、呼吸機能のうちのピークフロー値の測定を患者自身が行い、それを(喘息)日記に記載するものである。現在はピークフロー値の記入が主目的となっているが、もともと喘息日記には日本アレルギー学会が作成したものがあり、重症度、症状、薬物の使用状況などが記載されていた。現在は主に治験などで使われるのみとなってきているが、喘息患者の管理状況を知る上では重要な情報源であり、国立病院機構福岡病院では2003年に、図の左はアレルギー学会様式で、右は同日のピークフロー値を数値とグラフで記載する、病院独自の日記を作成し使用している。

さてピークフロー管理であるが、これには患者自身が自宅あるいは出先でピークフローを簡易に測定できる携帯測定器であるピークフローメーターが必須であり、JGL2006には8種類のものが商品名や特徴を入れて写真掲載されている。また、実際の使用方法が漫画入りで書かれており非常にわかりやすい。さらに、JGL2006には自己管理の指標としてピークフロー値が、個人の最良値のどれだけあるかを信号の色になぞらえて表すいわゆる「ゾーン管理」についても記載されており、初診その他で自己最良値が不明な際に用いるための「ピークフロー標準予測値」もピークフローメーターの種類別に資料として付記されている。

ピークフロー管理についてはすでに健康保険で喘息治療管理料として点数化が行われており、この平成18年度からは、一定の施設基準と測定基準(週一度以上1秒量を測定する等)ではさらに高点数が認められるようになった。

気管支喘息に対する考え方と治療はこの10年で大きく変化した。今後JGL等のガイドラインに基づく患者教育や自己管理技術の習得でさらなる喘息の改善と減少を目指したい。

4)アトピー性皮膚炎診療ガイドライン利用の為のガイド

|

古江 増隆 |

|

|

九州大学大学院医学研究院皮膚科学 教授 |

|

|

--------------------------------- |

|

アトピー性皮膚炎(AD)は乳児期から成人期まで幅広い年齢を対象とし患者数も多く、患者のみならず家族のQOLを含めた十分な説明が必要である。ADの治療に関するEBMはhttp://www.kyudai-derm.org/atopy_ebm/index.htmlに掲載されている。また患者向けのサイトは、「アトピー性皮膚炎について一緒に考えましょう」(http://www.kyudai-derm.org/atopy/)を参照されたい。

治療ガイドラインの詳細については、皮膚科専門医を対象とした日本皮膚科学会治療ガイドライン(http://web.kanazawa-u.ac.jp/~med24/atopy/therapy.html)ならびに一般臨床医を広く対象とした厚労省治療ガイドライン(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/kenkou/ryumachi/index.html)を参照していただきたい。日常診療における基本的な知識として今回は2つの情報を御紹介したい。

軟膏の外用量について

成人の第2指の先端から第1関節部まで5gチューブから軟膏を出すと大体0.5gとなり(finger

tip unit

という)、この量が成人の手の面積2枚分すなわち体表面積のおよそ2%に対する外用適量である。

患者さんに分かりやすい言い方をすると、5gチューブ1本で塗れる範囲は、手の面積20枚分である。AD児を連れてきたお母さんに「お子さんにお母さんの手で5枚分の皮膚症状があったら、1日1回塗るとして4日間で1本使用してください。」と説明できるわけである。

ステロイド外用薬の全身性影響について

一般にステロイドの経皮吸収率は正常皮膚の場合、単純塗布で3〜5%、密封外用療法で約28%とされている。角層を剥離した皮膚では、4〜6時間後に78〜90%が吸収される。0.12%

betamethasone-valerate軟膏(ストロングランク)では10gの密封外用療法,

20gの単純塗布が副腎機能抑制を生じうる1日外用量である。

またbetamethasone 0.5mg/日内服は、0.05% clobetasol 17-propionate

軟膏(ストロンゲストランク)10g/日単純塗布に相当するが、その40g/日単純塗布はbetamethasone

1mg/日内服以下に相当する。日常診療上、こんなに外用することはきわめてまれであると思うが、覚えておくと役に立つ知識である。

|

|