〜Page3〜

|

|

|

|

|

1. はじめに

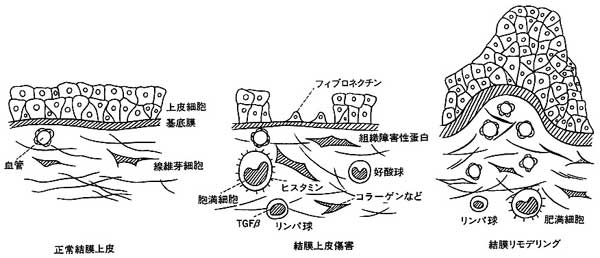

アレルギー性結膜疾患(ACD)にはいわゆる軽症型のアレルギー性結膜炎(AC)、アトピー性角結膜炎(AKC)と、重症型と考えられる春季カタル(VKC)、巨大乳頭性結膜炎(GPC)の4疾患があり、前者と後者を区別しているものは増殖性病変の存在の有無である。そしてACDの4疾患はそれぞれ別個の疾患で、ACからAKCへあるいは、AKCからVKCへ移行することはないとされている。つまりACDの慢性化、重症化そして増殖性病変の形成には何らかの特異的なメカニズムがあると考えられるようになった。

ACDをめぐる基礎ならびに臨床的な動きの中で、発症から慢性化、重症化を広く包含する概念として眼アレルギーにおいても、リモデリングが注目を集めるようになっている。

日本眼科アレルギー研究会によるACDのガイドラインでは、結膜に眼瞼結膜の乳頭増殖、結膜肥厚、輪部結膜の腫脹や隆起などの増殖性変化がみられるものがVKCと定義されている。巨大乳頭を伴い、「石垣状」の結膜病変が眼瞼結膜に見られる。

日本眼科アレルギー研究会によるACDのガイドラインでは、結膜に眼瞼結膜の乳頭増殖、結膜肥厚、輪部結膜の腫脹や隆起などの増殖性変化がみられるものがVKCと定義されている。巨大乳頭を伴い、「石垣状」の結膜病変が眼瞼結膜に見られる。

角膜輪部とそれに接した眼球結膜には浸潤性の病変がしばし見られる。角膜病変は重症例ではプラークや潰瘍(図1)が見られ、血管新生や実質混濁を合併することも多い。

2. 結膜疾患におけるTh1/Th2サイトカイン

VKCに見られる角結膜の増殖性アレルギー性病変の形成過程においては、細胞性免疫の中心的役割を担っているヘルパーT細胞(Th)2と遅発相反応の主たる細胞である好酸球がその発症や重症化に関係している。

筆者らはVKCをアトピー性皮膚炎(AD)合併の有無も含めて、複数の涙液サイトカインを比較したところ、IL-4はAD合併VKCとAKCで上昇し、AD非合併VKCでは上昇しないのに対し、IL-5はVKCがADの有無に関わらずAKC、ACに対し有意に高値であった。IL-5はFcγ受容体を介した好酸球の脱顆粒を促進する。

病理組織学的にVKCの結膜における浸潤細胞の大部分は単核細胞、好酸球とマスト細胞であり、結膜には細胞表面にIgEを有する多数の好酸球と好塩基球が存在することからIgEを介した免疫反応の著しい亢進が結膜局所に存在することが報告されている。

一方、ブラッシュサイトロジーで採取した結膜Th細胞内のサイトカインをフローサイトメトリーで直接解析した結果では、VKCではTh2優位であるが、AKC、ACと次第にTh1が優位となっている。アレルギー性結膜疾患においてもTh2の関与は重要であるが、「自己免疫」=Th1、「アレルギー」=Th2と単純に割り切るのではなく、近年の考え方にあるように、Th1/Th2のバランスが「自己免疫」、「アレルギー」の方向性に関与し、バランスがずれるほどそれぞれの病態で重症に至ると考えるべきであろう。

3. サイトカイン相互の関連とアレルギー眼病変

ACDの病態には種々の炎症細胞とともにさまざまなサイトカインが関与しており、サイトカインによる細胞調節作用は多様で、かつ重複している性質がある。単一のサイトカインでも多種類の標的細胞に作用し、異なった影響を及ぼす(多様性)があると同時に、異なったサイトカインが同じ機能を有している。(重複性)ことから、眼アレルギーにおける複雑に形成されているネットワークを、局所である涙液サイトカイン相互の相関関係から解析することは重要である。

ACD患者において、Th2サイトカインであるIL-4、IL-5、IL-6および

IL-13、Th1サイトカインであるIL-2、インターフェロンγ(IFN-γ)、ケモカインのIL-8の全ての組み合わせの相関の中では、IFN-γとIL-13、IL-4とIL-13、IL-5とIL-6およびIL-8とIL-13の4つの組み合わせにいずれも有意な正の相関が見られた。それ以外の組合せはIL-2とIFN-γ、IL-5とIL-8を含めていずれも正負の有意な相関は見られなかった。また、AC、AKC、VKCの各疾患別に異なった相関関係が見られることはなかった。IL-8はIL-4と同様に、AKC結膜における免疫組織学的発現が有意に陽性率が高いとされている。IL-13はIL-4と類似した動態を示すサイトカインである。

結膜の線維化やVKCにみられるリモデリングへの関与がいくつかの報告で示唆されており、Th1サイトカインであるIFN-γがIL-13と有意な相関を示したことは、Th1/Th2理論だけでは説明がつかない。

サイトカインは主としてリンパ球から分泌されるが、多様な細胞から多種のサイトカインが分泌され、一方ターゲットとなる細胞も多様で、ひとつのサイトカインから複数の細胞へ、また複数のサイトカインが同じ細胞へ作用するといったサイトカインの持つ重複性を強く反映することが考えられる。

4. 非Th系サイトカインと眼アレルギーのリモデリング

腫瘍転移、血管新生などに関与するサイトカインであるオステオポンチ(0PN)の涙液中濃度はVKCおよびAKCでACや対照よりも有意に高値であり、ACDの重症度と涙液OPN濃度は有意な相関を示す。ただ、涙液OPNと血清総IgE値には相関は見られない。

VKC角膜実質にはOPNと同時に活性化樹状細胞マーカーであるCD86陽性細胞が見られ、OPNが好酸球や樹状細胞と密接に関連していることを反映すると考えられ、特異的免疫細胞だけでなく、樹状細胞などの非Th系細胞を介する経路もACDの重症化と角結膜のリモデリングの形成に関与していることが示唆されるといえる(図2)。

|

|

|

図2.

結膜アレルギーにおけるリモデリングのメカニズム仮説 |

5. おわりに

サイトカインは種類も多く、液性因子であり、炎症の結果を反映する特徴から、その解釈は多面的な解析に基づく必要がある。ただ、結膜アレルギーのメカニズムはサイトカインだけでは、説明できない部分もある。

いまだに角膜病変などで視力障害を残すことの少なくないVKCに対するより有効な治療法の開発の必要性からも、リモデリングとその背景にあるサイトカインの解明が今後ますます進められることが期待される。

|

心身医学的疾病モデルに基づく医療の必要性 |

|

|

|

はじめに

近年、気管支喘息(以下喘息と略す)に対する薬物療法の進歩は、その重症化例を著明に減少させた。とくにアレルギー学会のガイドラインに沿って、ステロイド薬の定期吸入療法が行われるようになってから、それまで重症発作を起こして入院治療を余儀なくされていた喘息患者は、明らかに減少した。

しかし、それでもしばしば重症発作を起こしてステロイド薬の点滴注射を受けたり、入院治療を受けなければならなくなる患者が、まだ2割前後にみられると云われている。

そのような喘息患者の病歴を心身医学的な疾病モデル(bio-psycho-socio-eco-ethical

medical

model)に基づいて取り直してみると、その発症と経過に複数の心理社会的因子が関与していることが明らかになる場合が多い。

したがって、そのような症例は、初診時より心身医学的な病歴を聴取すれば、心身症としての喘息と診断することができ、早期に心身医学的な治療を開始できるので、重症化・難治化を防ぐことが可能となる。

ここでは、そのことを心身医学的な治療成績を示しながら述べてみたい。

いわゆる難治性喘息患者に対する心身医学的治療後の追跡調査成績

まだステロイド薬の定期吸入療法が一般化していなかった 1975

年頃までに難治性喘息として九州大学医学部心療内科に受診した患者を心身医学的な治療を受け入れた心療群

(93名)

とそれを受け入れようとせず内科的・アレルギー学的治療を主とした内科群

(73名) に分け、治療後の追跡調査成績を比較してみた。

心療群は、2年以上ほとんど発作が起こらなくなった寛解・著効例が37名(39.8%)、薬物を著明に減量できた有効例が41名(44.1%

)であった。これに対して内科群は、それぞれ6名(8.2%)、33名(45.2%)であった(表1)。

|

表1. いわゆる難治性喘息患者の治療後の追跡調査 |

|||||||||||||||

|

|||||||||||||||

|

*1 治療期間:22.2±13.8ヵ月 追跡期間:6.4±3.0年 |

さらに、心療群の治療成績を治療の段階によって比較してみると、治療的な信頼関係の中で、それまで社会的に適応するために抑えてきた陰性感情を表出し、内的緊張からの解放をはかり、ホメオスターシスの回復によって軽快・寛解した段階(第2(3)段階)で治療を中止した群の寛解・著効例が14名(22.2%)、有効例が34名(54.0%)であったのに対して、ストレス状態を持続させるような心理社会的因子の認知とそれに対する対処行動などをより適正なものに修正したり、より適応的な行動を習得したりして軽快・寛解する段階(第4(5)段階)にまで達した群の寛解・著効例は23名(76.7%)、有効例は7名 (23.3%) で、明らかな差を認めた。

もちろん、両群間には、発病年齢、罹病年数、病型、重症度、アレルギー性因子(アレルギー疾患の家族歴、血清IgE値、アレルゲン皮内反応など)点数、心理的因子(幼小児期の親子関係の問題、感情抑制的・過剰適応的なパーソナリテイの問題、家庭・学校・職場における心理社会的ストレッサーなど)点数、気道過敏性試験成績などに有意差は認められなかった。

難治性喘息患者に対する心身医学療法後の再追跡調査成績

前回の追跡調査時、心身医学的な治療により有効以上の効果を認めた78名のうち、宛先不明により返送されたものを除く40名に再追跡調査を行い、34名(85.0%)より回答を得た。回答者は、男性12名(47−82歳、平均68.3歳)、女性22名(38−85歳、平均60.5歳)であった。

前回の追跡調査より約20年後の状態で、喘息発作が 2/3

以上改善し、薬物の使用量が1/3以下となったものが9名(26.5%)、喘息発作がほとんど起こらなくなり、薬物もほとんど使わなくなったものが

11名(32.4%

)、喘息発作が全く起こらなくなり、薬物を全く使わなくなったものが17名(50.0%)であった。

この結果は、喘息の治療には薬物療法だけではなく、自律訓練法、行動療法、精神分析的心理療法などを併用した心身医学的な治療がきわめて有効であることを示すものと云える。

その効果が何によるか(重複回答)をみると、喘息の発症機序をアレルギー学的に理解するだけではなく、心身医学的にも理解できたからが24名(70.6%)、リラックスする方法を習得できたからが17名(50.0% )、人間関係で生じた陰性感情をうまく解消できるようになったからが16名(47.1% )、自己を肯定的に受け入れられるようになり、積極的な生き方ができるようになったからが16名(47.1% )、などであった(表2)。

|

表2. 喘息発作が起こり難くなった理由 |

||||||||||||||||||||||||

|

また内科的・アレルギー学的治療だけを受けていた時には、人並みの生活を送ることはできないと諦めていたが、心身医学的な治療を受けるようになってから人並みの生活ができるようになったというものが18名(

52.9%

)、人並み以上の生活ができるようになったというものが13名(38.2%)にみられた。

さらに、内科的・アレルギー学的治療だけを受けていた時には、もう治らない病気と思っていたが、心身医学的な治療を受けるようになって治る病気と思えるようになったというものが21名(61.8%)もみられた(表3)。

|

表3. 喘息の予後予測について (n=34) |

|||||||||||||||

|

おわりに

近年、喘息患者の多くは、ステロイド薬の定期吸入療法により一応人並みの生活ができるようになっているが、その一方で生涯吸入療法を続けなければならないのだろうか、そうなればステロイドによる副作用が出てくるのではないかと心配している。

そのような患者に対して、前述の再追跡調査成績は、明るい希望を与えるものである。すなわち、喘息の診療に当たっては、初診時より心身医学的な疾病モデルに基づいた病歴を聴取し、その発症と経過に心理社会的因子の関与(心身相関)を検討して、その関与が明らかになった場合には、早期に適切な心身医学的治療を開始すれば、その重症化・難治化の予防が可能になるということである。

|

|

|

|