~Page5~

|

|

|

|

|

スギ・ヒノキ花粉飛散シーズンに大勢の人達に発現する花粉症は、眼と鼻の症状を主徴とし、口腔・咽頭・喉頭のアレルギー反応や下気道にも過敏性亢進・喘息発症、更に皮膚アレルギーなど多彩な症状を誘発して生活の質(QOL)を著しく障害する厄介な季節性疾患である。

これに対する予防対策や治療に関する従来の臨床研究は、花粉飛散シーズン中の効果を観察しなければならない。しかし、毎年の花粉飛散数の多寡、天候、地域差など変化する自然環境条件下における研究結果の再現性・普遍性などの限界や問題点を克服する目的で開発されたのが「抗原暴露チェンバー」である。

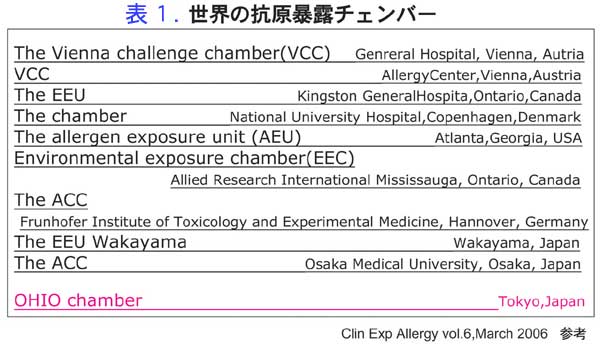

一定サイズの部屋の中で、定温、定湿、花粉など抗原浮遊数の安定した条件を設定し、その中に被験者に入ってもらい、一定の暴露時間における発症を観察する。1981年カナダでフォルムアルデヒドと喘息発症の関連を、1987年には花粉・ダニなどのアレルゲン暴露とアレルギー発症の関連を検討するチェンバーが試作された。その後表1に示した施設が造られたが、日本には、和歌山、大阪、東京の3ヶ所に設置された。

|

最近(2006年)

雑誌に掲載された世界の抗原暴露チェンバーに関する総説で、抗原暴露室の設置必要条件が整理、記載された。

最近(2006年)

雑誌に掲載された世界の抗原暴露チェンバーに関する総説で、抗原暴露室の設置必要条件が整理、記載された。

その内容は①チェンバーの大きさ、②収容人数、③Ventilation

system、④温度、⑤湿度、⑥CO2濃度、⑦気圧、⑧抗原散布条件、⑨抗原量モニター、などである(Clin

Exp Allergy vol.6, March 2006)。

我が国ではスギ花粉暴露実験について条件の検討や臨床試験が行われている。ここでは東京臨床薬理研究所で開発された[OHIO

chamber] について記載する。

暴露チェンバーの装置概要は図1に示してあるように、暴露室内部とその周囲に設備された抗原供給システム、試験終了後の室内洗浄の為の純水装置、被験者の様子を外部で把握できる連絡装置、など全て基礎的検討を経て徹底した設備を備えている。

ダストフィーダーから圧縮空気により運ばれた花粉抗原は部屋中央の供給装置で空調空気と混合され、上向きで噴出される。天井吹き出し口と4機の送風装置により被験者に風を感じさせない旋回気流で抗原濃度を一定に保つ。チェンバー内の空気を常時サンプリングして抗原濃度を計算、監視する。

臨床予備試験と本試験を行いスギ抗原暴露試験は成功している。装置と臨床試験の内容は日本アレルギー学会春季大会で報告された(アレルギー55:3-4号S13-2,

p.417, およびp.219, p.475,2006)。

開発の歴史は未だ新しく、種々の大気汚染物質、花粉以外の抗原物質、などの暴露も研究対象になるであろうし、一疾患についても発症メカニズムや治療法や予防法の研究などを目的にそれぞれの環境条件を人為的に設定できる可能性が高い。

将来の研究に対する大きな役割を果たすことが期待される。

|

|

|

|

|

乳幼児の気管支喘息患者が増加している。これは、全体的な管支喘息患者の増加や、発症年齢の低年齢化とも関連付けられている。特に発症年齢の低年齢化はこの10年間で著しい。

気管支喘息の治療法は、進歩してきたといわれ、また、それはガイドラインの普及によって、広まってきている。

しかし、乳幼児の喘息における非発作時の治療法は最近のテオフィリンが痙攀に関連しているとのマスコミの報道もあって、特に6ヶ月未満では原則使用が制限されるようになってきた。したがって、低年齢での重症喘息では薬剤が使用し難くなってきている。

β2刺激薬とロイコトリエン受容体拮抗薬、ステロイド吸入薬などの使用が増加する結果となっている。このうち、ステロイド吸入薬は好酸球性炎症に有効な抗炎症作用を示す点から持続的な発作例では使用したい薬剤であるが、上記の理由からさらに使用量が増加してきている。しかし、特に小児、乳幼児においては経口剤は副作用の点からも安易には使用したくない。実際に、最近は安易に長時間作動型の薬剤が使用されている場合も散見する。

一方で、吸入のステロイド薬は経口薬に比較して副作用が少ない点で使用しやすい。しかし、これも小児では、上手く吸入できないことが問題点となっていた。スぺーサーを使用するにしても、吸入を嫌がる子供や発作が起こったり、気道過敏性が強く十分に吸入できにくい子供もいて、薬剤を適切に吸入できないという問題もあった。

今回、海外ではすでに使用されていたブデソニドの吸入用懸濁液が10月1日から使用出来るようになった。これであれば、ネブライザーで吸入できる点で画期的である。すでに国内での治験も終了し有効性が確認されている。

吸入器もDSCG+β2吸入が普及した頃から、喘息患者のいる家庭ではだいぶ普及し、持っている家庭も多く、今後更に急速に普及していく可能性が推定されている。ただし、最近は、治験で使用された、コンプレッサー以外にも、メッシュ式の吸入器や超音波式の吸入器が普及している。しかし、コンプレッサー以外の吸入器でのデータはなく、今後の検討が必要である。

メッシュ式では、従来のコンプレッサーに比較して、短時間に大量の薬液が吸入されることが知られているために、特にステロイド薬では副作用に関して心配する声がある。実際にこの点に関しては確かめる必要があり、我々も検討に入っている。今後、結論が得られたら明らかにして行きたい。

また、マスクを使って吸入した場合には口の周りが荒れたという報告が極わずかながらあるため、マスクを使用して吸入した場合には、吸入後に薬液を拭っておくことが望ましい。

心配される副腎機能の抑制に関しては、500μg/日投与開始後12週で有意に血漿コーチゾールが低下するとの結果であったが、海外の報告では、長い期間で見ると、低下は問題にならないとされている。この点に関しても今後、多数例での結果が報告されるので、それを確認して行く必要がある。

何れにしても、ステロイドの吸入液が市販されたということは、喘息、特に小児のそれの治療にあっては画期的なことであるので、これを上手に使用して、本薬剤による副作用や経口ステロイドによる問題を生じないようにしながら、喘息を治療してゆきたいと考える。

参考文献:西間三馨、他、日本小児アレルギー学会誌、2005;19:273~287.

|

誘導とスギ花粉症抑制の試み |

|

|

|

現在、日本人の約20%にあたる2300万人もの人が花粉症だといわれ、その数は年々増加しています。さらに、花粉症予備軍と考えられる花粉に対する抗体を持っている人の率は、スギ花粉だけを取ってみても、60%近くになっていて、特に若い人に多いことが知られおり、有効な対策が求められています。

島根大学医学部耳鼻咽喉科では、農林水産省の農業生物資源研究所の高岩文雄研究員を中心に開発されたスギ花粉抗原の一部(ペプチド)を胚乳部分に発現させ蓄積したコメ(スギ花粉症緩和米)を用いて、東京大学医科学研究所の清野宏教授との共同研究により、このコメをマウスに経口投与すると、スギ花粉を浴びても花粉症症状(くしゃみ)が緩和されることを世界ではじめて示し、コメを利用したペプチド免疫療法の有効性を科学的に証明しました。

島根大学医学部耳鼻咽喉科では、農林水産省の農業生物資源研究所の高岩文雄研究員を中心に開発されたスギ花粉抗原の一部(ペプチド)を胚乳部分に発現させ蓄積したコメ(スギ花粉症緩和米)を用いて、東京大学医科学研究所の清野宏教授との共同研究により、このコメをマウスに経口投与すると、スギ花粉を浴びても花粉症症状(くしゃみ)が緩和されることを世界ではじめて示し、コメを利用したペプチド免疫療法の有効性を科学的に証明しました。

成果の内容につき細かい点を少し紹介しますと、

(1)スギ花粉抗原タンパク質の中でマウスが認識するT細胞エピトープペプチドの主要なものをコメに蓄積させた組換え米(マウス用花粉症緩和米)を開発し、

(2)

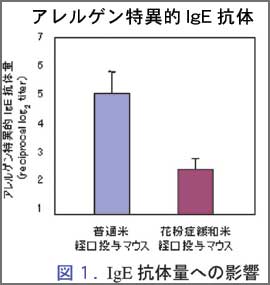

このマウス用花粉症緩和米をマウスに食べさせると、スギ花粉抗原に対して特異性を持つT細胞の反応性が低下し、アレルギー反応を誘導するインターロイキンIL-4やIL-13の量が、普通米を食べさせておいたマウスに比較して低下しました。さらには、

(3)

マウス用花粉症緩和米を与えたマウスでは、B細胞で産生される抗原特異的IgEの量が通常の1/3程度に低下することが確認されました(図1)。

一方、マウス用花粉症緩和米を食べさせたマウスにスギ花粉を吸入させると起こるアレルギー症状であるくしゃみの数が普通米を食べさせたマウスに比べ約1/3程度に低下しており(図2)、マウス用花粉症緩和米を食べさせたマウスで実際にアレルギー症状が緩和されることが明らかになりました。

今後の展望:これらのマウスをモデルに用いて得た結果を参考にして、ヒトへの花粉症緩和米利用を推進することが期待されます。

今後の展望:これらのマウスをモデルに用いて得た結果を参考にして、ヒトへの花粉症緩和米利用を推進することが期待されます。

T細胞エピトープペプチド配列はヒトとマウスでは異なりますが、すでに、農水省農業生物資源研究所では、スギ花粉抗原タンパク質の中からヒトのT細胞が抗原タンパク質として認識している7種の主要なアミノ酸配列(T細胞エピトープペプチド)を選び、これらを連結した7Crpエピトープペプチドを、コメの胚乳部分(白米部分)に特異的かつ高度に蓄積させた遺伝子組換え米がすでに開発されています。

T細胞エピトープペプチドを蓄積させた組換え米によるアレルギー症緩和は、経口投与による方法であり、従来の皮下注射による減感作療法に比べてIgE抗体との結合性がないことから、副作用もなく安全性が高いと考えられます。また、スギ花粉からの抗原調製や大腸菌を利用したT細胞エピトープペプチドの生産方法に比べ、格安に生産でき、室温に長期保存しても安定など多くの利点があります。

このような研究の成果が一日も早く、スギ花粉症の患者さんのお役に立てることを願っております。

参考論文:PNAS Takagi H et al, 102(48):17525-17530,2005