〜Page5〜

|

|

|

|

日本アレルギー協会九州支部長 |

今年春の日本小児科学会総会初日に合わせて、さる4月19日、日本小児アレルギー学会ガイドライン委員会編による上記ハンドブックが発刊された。

今年春の日本小児科学会総会初日に合わせて、さる4月19日、日本小児アレルギー学会ガイドライン委員会編による上記ハンドブックが発刊された。

本書は今までのガイドライン(JPGL2005)をコンパクトにしたもので、その目的とするものは、日本小児アレルギー学会ガイドライン委員会では、小児気管支喘息の診断・治療・管理の向上のため、2000年春に「小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2000(JPGL2000)」を発刊し、2002年(JPGL2002)、2005年(JPGL2005)と新たな知見を入れて改訂を重ねてきた。

小児気管支喘息患者を診療している多くの医師が本ガイドラインを参考にし、それに沿って診断・治療・管理をするようになったが、専門医不在、小児科医不在のところでは、その普及はいまだ不十分である。また、最近の卒後研修制度の変更により、小児の喘息発作を経験し、その正確な知識を得る機会と指導者に恵まれないことがあることも危惧されている。

そこで日本小児アレルギー学会では、より実戦的かつ論理的・簡潔なハンドブックを、JPGL2005を基にして作成することとした。本書が卒後臨床研修中の若手医師はもとより、医学生や小児アレルギー非専門医の方々にも有用な座右の書となることを期待しているとなっている。 項目は、

|

第1章: |

小児気管支喘息の定義、病態生理、鑑別疾患、増悪因子 |

|

第2章: |

外来での急性発作対応マニュアル |

|

第3章: |

病棟での急性発作対応マニュアル |

|

第4章: |

喘息発作時の合併症 |

|

第5章: |

急性発作における薬物療法 |

|

第6章: |

外来での長期管理方法の基本 |

|

第7章: |

外来での長期管理(上級者編) |

|

第8章: |

長期管理に関する薬物療法 |

|

第9章: |

吸入デバイスとその使い方 |

|

第10章: |

日常管理 |

|

第11章: |

喘息の疫学 |

|

第12章: |

気管支喘息の合併症 |

|

第13章: |

ワンポイントレッスン |

|

第14章: |

活用できる主な喘息支援団体と参考資料 |

|

第15章: |

主な喘息薬一覧 |

となっている。とくに初級者、専門外の医師には格好の小児喘息ガイドブックと言えよう。

|

|

|

|

|

<リアルタイム花粉モニターの設置>

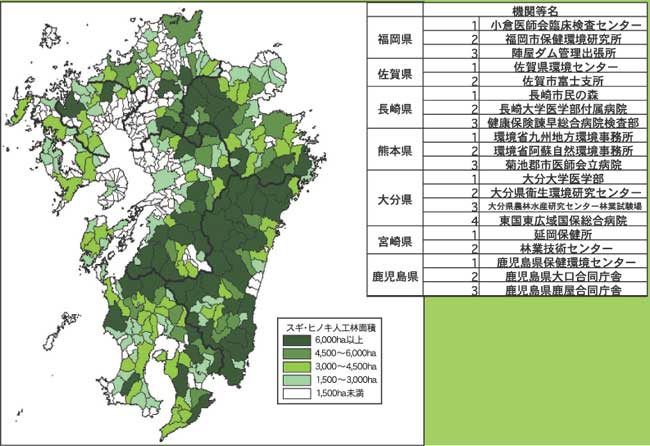

環境省は花粉症患者の症状緩和の目的で、平成14年度から都市部と山間部に花粉自動測定器を設置し、花粉観測予測システム検討委員会(遠藤朝彦、岡本美孝、佐橋紀男、篠原健司、高橋祐一、新田裕史各氏からなる)を置いて花粉の飛散状況をリアルタイムで観測するシステムを構築してきている。

平成18年度までに関東地区を皮切りに、近畿、中部、中国・四国へと花粉測定地区を拡大して各地区約20地点に設けられ実際に稼動している。今後さらに設置場所を増やす予定がある。

平成19年度は九州地区でも測定ができるようになった。九州では約20年前から各県医師会の協同研究として約50箇所で重力法によるスギ、ヒノキ科空中花粉を測定して花粉情報活動を行っている。その中で九州各県の県庁所在地で調査している施設を中心に平成19年リアルタイムモニターKH3000が設置された(図1)。

重力法のダーラムの花粉捕集器が設置されており、調査結果をそれぞれ比較できる地区が選定された。平成19年の4月1日から公開され始めたが、まだ十分な広報がなされていないため知らない人々が多い。またスギ花粉が終了していたので利用価値も低かった可能性があった。

平成20年は飛散季節前から稼動するのでスギ花粉の飛散初期から花粉症の初期治療に役立てることができるであろう。

図2は「はなこさん」のホームページである。時間毎の粒子数が経時的にグラフで表示され、地図上に風向も表示されている。

来年は東北地方にも設置されいよいよ全国的に稼動し始める。

<リアルタイム花粉モニターKH3000>

パーテイクルカウンターで、現在よく使用されているレーザー光学手法を用いた方法が応用されている。

パーテイクルカウンターで、現在よく使用されているレーザー光学手法を用いた方法が応用されている。

花粉の形態はほぼ球形なので、散乱光を側方と前方から受光し、さらに散乱時間も検知して3次元的に測定して球形に近い粒子だけを計数するしくみになっている。粒径レンジはスギ・ヒノキを計数するために28?35μmの粒子のみ計数するよう作製されている。体積法で大気吸引抗口は垂直に向いて風向に左右されないよう工夫されている。吸引口には砂抜き容器に直結して砂は比重差で落ち、花粉を含んだ大気は光学系に入り、半導体レーザー光に照射され検知される。大気吸引量は毎分4.1L(4時間で1立方m)である。従来のダーラムの花粉捕集器による花粉数とよく相関することが報告されている。

しかし、冬場の雪や春先からの黄砂現象により捕集数が影響を受ける。雪は粒径分布の違いにより補正を行う方式を検証中である。黄砂については黄砂レンジをつけて対応しているが、十分ではなく、さらなる検討が必要である。又、花粉鑑別も困難であり、スギ、ヒノキ科のみの飛散時期にはよいが4月に入り、イネ科、ブナ科などの花粉が混じてくると特異性に欠ける。

まだまだ、課題が残されている.

(佐橋紀男、藤田敏男:環境技術32(3):191-195、2003参考)