〜Page3〜

|

|

|

|

|

【はじめに】

黄砂発生地の砂漠化の進展、黄砂現象の拡大化、日本への飛来回数の増加が見られる中、花粉症の悪化を訴える人が年々増加し、昨今では黄砂アレルギーという言葉までもが生れまれいる。日本へ飛来する黄砂は、濃度は低いが粒子が細かく、飛来時期がスギやヒノキの花粉飛散時期と重なること、更に、小児等の気管支喘息が増加していることから、アレルギーへの健康影響が危惧され国民の不安が高まっている。

本稿では黄砂のアレルギー修飾作用を、動物実験を中心に紹介する。

【黄砂の成分と付着物】

【黄砂の成分と付着物】

二酸化ケイ素(SiO2)が主成分である黄砂には中国で発生した煤塵や大気汚染物質由来の硫酸イオン・硝酸イオンが含まれている。また黄砂を培養液に入れると無数の生存微生物が発生する。

これ迄の検査では呼吸器系に感染症を起こすウイルスやクラミジア、マイコプラズマ等は検出されておらず、またグラム陰性菌も殆ど検出されていない。その多くはグラム陽性菌や真菌類であり、芽胞や色素をもつ酵母菌類も検出されている。

【黄砂の肺における好酸球性炎症の増悪作用】

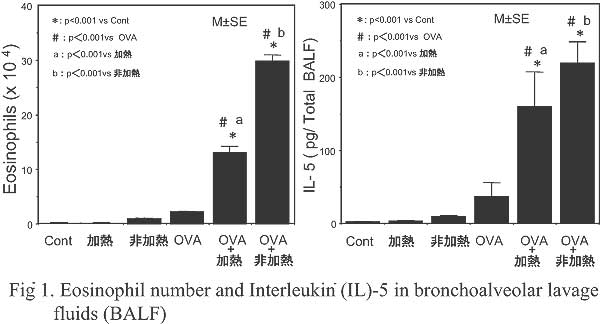

我々は黄砂付着物のアレルギーへの影響について検討した。有機化合物や微生物などの付着物を除去するために、黄砂を360℃で加熱処理した。この加熱黄砂あるいは非加熱黄砂を卵白アルブミン(OVA)と共にマウスの気管内に投与すると、肺胞洗浄液中の好酸球数やその誘導・活性化にあずかるサイトカイン(IL-5)類(Fig.

1)、血中抗原特異的-IgEやIgG1抗体価が加熱黄砂+OVA群より非加熱黄砂+OVA群で高い値を示した。

この結果は加熱処理によって除去された成分にアレルギー反応を増強する作用があることを示唆している(1)。

【黄砂のスギ花粉症増悪作用】

スギ花粉抽出抗原(JCP)に黄砂(AD)を加えてモルモットに点鼻するとJCP単独点鼻群よりも強い鼻閉症状がみられ、鼻粘膜は強い浮腫性変化と上皮の粘液細胞化、粘膜下組織や粘膜上皮内には著しい好酸球の浸潤(Fig.

2. E, F)が見られた。

鼻腔洗浄液中の好酸球数も著しく増加し、ヒスタミンやロイコトリエン濃度にも増加が認められた。これらの結果は、黄砂がスギ花粉症を悪化させる作用があることを示唆している(2)。

【国内外における調査研究】

韓国や台湾などでは黄砂現象時に呼吸器疾患による死亡率の増加やアレルギー疾患による来院患者数の増加が報告されている(3〜5)。

我が国では福井大学のグループが2007年の日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会で黄砂によるスギ花粉症の悪化を、また、鳥取大学のグループが2008年の日本アレルギー学会(春季)と日本呼吸器学会でスギ花粉症や気管支喘息の悪化を報告している。

【まとめ】

我々は大気汚染物質由来の硫酸イオン(SO42-)にはアレルギー修飾作用がないこと(5)、黄砂の主成分の二酸化ケイ素にアレルギー修飾作用があることを報告している(6)。微生物の死菌等には抗体産生に対するアジュバント作用がある。このようなことからも黄砂に付着した微生物がアレルギー修飾作用に関与している可能性も考えられる(1)。

最近、黄砂はバイオエアロゾル分野で微生物を運ぶ箱船としても注目されている。アレルギー疾患以外にも我が国に少なかった疾患の病原微生物が黄砂に付着して運ばれて来る可能性もあり、特に日和見感染において、今後それら疾患との関連を注意深く観察して行く必要があるかもしれない。

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

はじめに

小児において誤嚥(ここでは嚥下障害に伴う誤嚥とし、以下誤嚥はこの意味で使用する)は、脳性麻痺などの神経学的異常を有する児や未熟児に多く認められ、反復性の呼吸器症状(肺炎、喘鳴、咳嗽など)の原因となりうることが知られている1)。

しかし、反復性喘鳴を呈する乳児においてどの程度誤嚥が関与しているかはよくわかっていない2)。

乳児反復性喘鳴と誤嚥

2007年6月から2008年6月の間に、反復性喘鳴の精査目的で来院した児のうち、誤嚥の鑑別が必要と考えられた生後24か月未満の33例に対し嚥下造影検査を行った。対象には明らかな神経学的異常を有する児や在胎36週未満で出生した児は含まれていないが、22例(66.7%)に明らかな誤嚥が認められた。

誤嚥が認められた22例は、男児17例(77.3%)、検査時点での月齢が平均10.1±4.5か月(2〜21か月)、両親のいずれかあるいは両方に気管支喘息の既往がある例が5例(22.7%)であった。また、全例が検査施行前に乳児喘息として薬剤を投与されていた。

喘鳴発症

喘鳴発症

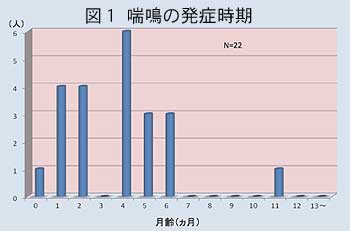

保護者に対する問診から、誤嚥例における喘鳴の発症月齢は平均3.6±2.5か月と乳児期早期であり、11か月で発症した1例を除いた全例で生後6か月までに喘鳴を認めていた(図1)。

肺炎既往

誤嚥を認める場合、誤嚥性肺炎を反復することが多いと予想されたが、誤嚥例22例のうち肺炎の既往があったのは13例(59.1%)であり、9例(40.9%)では肺炎の既往は認められなかった。

喘鳴を認めやすい時

誤嚥例について喘鳴をよく認める時間帯を問診したところ、哺乳後・食後が13例(59.1%)と多かった。また、覚醒時に多く認められるとしたのは5例であったが、睡眠時には喘鳴を認めないとした10例をあわせると15例(68.2%)で覚醒時に喘鳴を認めやすかった。

一般的に気管支喘息では夜間や早朝に症状が増悪しやすいのと比べると、喘鳴が覚醒時や哺乳後・食事後に増悪しやすいことは誤嚥例での大きな特徴と考えられた。

誤嚥と授乳方法

誤嚥と授乳方法

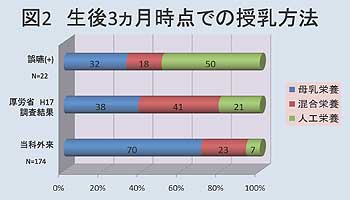

生後3か月時点での授乳方法を検討したところ、厚労省の平成17年度乳幼児栄養調査結果および当科外来受診患者のいずれと比較しても、誤嚥例では人工栄養の割合が高かった(図2)。この理由としては、

1:哺乳姿勢、嚥下量、乳首などの違いから母乳栄養より人工栄養の方が誤嚥しやすい、

2:母乳でも人工乳でも誤嚥をするが、人工乳の方が喘鳴を呈しやすい、

3:人工乳を使用している群の方が保育施設の利用率が高く、感染症を罹患しやすい、

などの可能性が考えられるが詳細は不明である。

誤嚥への対応

誤嚥が認められた例では、何らかの対応にて嚥下造影検査上で誤嚥が消失するのを確認しているが、誤嚥が少量であった4例のうち、2例は哺乳姿勢の調整、2例は人工乳首の変更にて誤嚥は消失した。残る18例では、市販のトロミ製剤にてトロミをつけることにより誤嚥が消失した。

これらの誤嚥への対応を開始した後は、ほとんどの症例で喘鳴の頻度が減少し、8例で気管支喘息治療薬の使用中止が可能であった。

誤嚥が気道に及ぼす影響

Colomboらは、ウサギに少量のミルクを誤嚥させると持続性の気道炎症が起こり、気管支肺胞洗浄液中の好中球、好酸球の増加、気道反応性の亢進を認めたと報告している3)。またJanahiらは、マウスでの誤嚥モデルではコントロールに比べてメサコリン投与で気道抵抗が有意に増大し、病理組織像において気管支周囲や肺間質への炎症細胞浸潤、気道上皮の肥厚、杯細胞の増加を認めたことを報告している4)。

ヒトでの報告はないものの、慢性的に誤嚥が持続した場合、気道炎症が惹起され、気道反応性が亢進して喘鳴を反復する可能性は充分に考えられる。

まとめ

以下に反復性喘鳴を呈する乳児誤嚥例の特徴をまとめる。

1:乳児期早期に喘鳴を発症し、人工栄養例が多い。

2:喘鳴は主に覚醒時に多く認められ、哺乳後や食後に喘鳴が増悪する。

3:必ずしも誤嚥性肺炎を伴う訳ではない。

4:誤嚥を予防することで喘鳴の頻度が低下する。

おわりに

今回の検討では、乳児喘息として治療を行われたものの喘鳴のコントロールが不良であった児を検査の対象にしている。そのほとんどは、感染を契機に呼吸困難を伴った喘鳴を呈するが、急性期を過ぎるとゴロゴロ・ゼロゼロと低調性喘鳴が持続しながらもとても元気が良い、というような児ばかりである。

このような症例は日常的によく経験するところであるが、ともするとゴロゴロ・ゼロゼロが改善しないためにステロイドの全身投与が継続されてしまっている可能性がある。

小児気管支喘息治療・管理ガイドライン20055)では、乳児喘息をより広義にとらえて早期介入を目指しているが、その反面として他の疾患の紛れ込みが多くなる可能性をはらんでおり、喘鳴のコントロールが困難な場合には鑑別診断がより重要である。

乳児反復性喘鳴の原因の一つとして誤嚥は非常に重要な位置を占めると考えられる。

|

文献 |

|

|

1) |

Rogers BT, Arvedson J, Msall M, et al. Hypoxemia during oral feeding of children with severe cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1993;35:3-10 |

|

2) |

Sheikh S, Allen E, Shell R, et al. Chronic aspiration without gastroesophageal reflex as a cause of chronic respiratory symptoms in neurologically normal infants. Chest 2001;120:1990-1995 |

|

3) |

Colombo J, Hallberg K, et al. Airway reactivity following repeated milk aspiration in rabbits. Pediatr Pulmonol 2000; 29: 113-119 |

|

4) |

Janahi I, Elidemir O, Shardonofsky F, et al. Recurrent milk aspiration produces changes in airway mechanics, lung eosinophilia, and goblet cell hyperplasia in a murine model. Pediatr Res 2000; 48: 776-781 |

|

5) |

日本小児アレルギー学会.小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2005.森川昭廣,西間三馨監修.東京:共和企画;2005 |

|

|

|

|