〜Page4〜

|

|

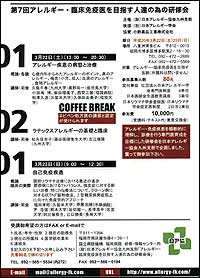

第7回アレルギー・臨床免疫医を目指す人達の為の研修会

日本アレルギー協会九州支部長 国立病院機構福岡病院長 西間

三馨

-----------------------------------------------------

日本アレルギー協会九州支部主催で「第7回アレルギー・臨床免疫医を目指す人達の為の研修会」が平成20年3月22日(土)、23日(日)の両日に福岡市内の八重洲博多ビルで開催された。

日本アレルギー協会九州支部主催で「第7回アレルギー・臨床免疫医を目指す人達の為の研修会」が平成20年3月22日(土)、23日(日)の両日に福岡市内の八重洲博多ビルで開催された。

今回も前年同様、全国各地から熱心な若手医師の参加が得られた。プログラムは例年にならい、第1日目がアレルギー、第2日目がリウマチ・膠原病疾患を主軸とした、講義形式の研修会としている。

アレルギー疾患は主テーマを「アレルギー疾患の病態と治療」とし、久保千春日本アレルギー協会九州支部副支部長(九州大学病院長・同心療内科教授)と西間三馨日本アレルギー協会九州支部長(NHO福岡病院長)の司会で、

|

・ |

概論:西間三馨九州支部長、 |

|

・ |

心療内科からみたアレルギーのポイント:久保千春教授、 |

|

・ |

鼻のアレルギー:黒野祐一・鹿児島大学耳鼻咽喉科教授、 |

|

・ |

小児喘息:小田嶋 博・NHO福岡病院統括診療部長、 |

|

・ |

成人喘息:相澤久道・久留米大学医学部内科学講座呼吸器・神経・膠原病内科部門教授、 |

|

・ |

皮膚のアレルギー:久保田由美子・福岡大学医学部皮膚科准教授、 |

|

・ |

食物アレルギーの病態と治療:柴田瑠美子NHO福岡病院小児科部長 |

すべて、最新の診断・治療のエキスであり、総合的な討論が行われ理解をより深めることができた。

その後、第2部に移った。第2部は古江増隆・九州大学医学部皮膚科教授の司会で、藤田保健衛生大学医学部皮膚科の松永佳世子教授による「ラテックスアレルギーの基礎と臨床」の講演があった。

ラテックスの紀源、使用状況、重要抗原のヘベイン、関連するアレルギー(ラテックスフルーツ症候群)などまさに「ラテックスの全て」の興味深い話が展開され、きわめて好評であった。

ラテックスの紀源、使用状況、重要抗原のヘベイン、関連するアレルギー(ラテックスフルーツ症候群)などまさに「ラテックスの全て」の興味深い話が展開され、きわめて好評であった。

第2日目のリウマチ・膠原病疾患の主テーマは「自己免疫疾患」である。企画立案の江口勝美・長崎大学病院長と長澤浩平・佐賀大学膠原病リウマチ内科教授の司会で、

|

・ |

概論:関節リウマチ治療における最近の進歩:福田孝昭・久留米大学医学部附属医療センターリウマチ膠原病センター教授 |

|

・ |

臨床の実際:診断と治療として−膠原病におけるThバランス:赤星光輝・千早病院内科 |

|

・ |

全身性強皮症に対する新しい治療−特にIVIg療法について:尹 浩信・熊本大学医学部皮膚機能病態学教授 |

|

・ |

クローン病に対する抗TNFα抗体製剤療法:岩切龍一・佐賀大学医学部光学医療診療部診療教授 |

|

・ |

I型糖尿病発病阻止に向けた免疫学的アプローチ:阿比留教生・長崎大学附属病院第一内科助教 |

聴講者は第6回からの傾向であるが、前日よりむしろ多く、特にリウマチ関係の新しい知見と活発な討議が行われた。また、恒例の第一日夜の夕食会・意見交換会の中で交わされる聴講者と講師の会話は、研修会のさらなる知識吸収と理解に役立っている。

今年も楽しい集いとなったが、担当者としては更に有意義でup to dateな企画を立てていきたいと考えている。さらに多くの若い医師・研究者の積極的参加を切に希望している。

|

|

最後に、多年にわたり絶大なる協賛をしていただいている小野薬品工業株式会社に心より感謝申し上げます。

|

|

第107回日本皮膚科学会総会は平成20年4月18日〜20日に、新潟大学皮膚科教授 伊藤雅章会頭のもと、国立京都国際会館で開催されました。参加人数は4000人を優に超え、盛大な学会でした。その中から、興味を引いた演題名(演者名)を紹介したいと思います。

第107回日本皮膚科学会総会は平成20年4月18日〜20日に、新潟大学皮膚科教授 伊藤雅章会頭のもと、国立京都国際会館で開催されました。参加人数は4000人を優に超え、盛大な学会でした。その中から、興味を引いた演題名(演者名)を紹介したいと思います。

・強皮症の重症度分類と治療指針(佐藤伸一)、

・自己抗体からみた皮膚近縁の病型分類(藤本 学)、

・皮膚ループスの病型分類と考え方(衛藤 光)、

・樹脂による皮膚障害(松永佳世子)、

・金属による皮膚障害(橋爪秀夫)、

・砒素による皮膚障害(吉田貴彦)、

・タールピッチおよび切削油機械油による皮膚障害(杉田和成)、

・化学物質による急性皮膚障害(伊豆邦夫):教育講演「病態からみた正しいアトピー性皮膚炎のマネージメント」、

・重症薬疹の概念の変遷(橋本公二)、

・SJS/TENの治療ガイドライン(相原道子)、

・Biologicsによる薬疹(浅田秀夫)、

・重症薬疹の眼合併症(外園千恵)などでした。

(九州大学大学院 皮膚科教授 古江増隆)

|

|

第35回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会は平成20年5月30日〜6月1日まで奈良県天理市の天理よろづ相談所病院小児科南部光彦先生を会長として行われた。会場は、天理教の施設である「おやさとやかた」という立派な施設であった。

第35回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会は平成20年5月30日〜6月1日まで奈良県天理市の天理よろづ相談所病院小児科南部光彦先生を会長として行われた。会場は、天理教の施設である「おやさとやかた」という立派な施設であった。

天理市は、奈良から電車で約20分の距離にある落ち着いた緑に囲まれた自然の美しい街であった。

会長講演は「アレルギー児の生活環境を求めて」、他にシンポジウム「澄んだ空気を求めて」、「明るい家庭を求めて」、さらに市民公開講座「頼れる学校を求めて」が行われた。

参加者の多くは奈良市に宿泊したが、なかなか奈良見物も出来なかったと思われるが、小学校の修学旅行以来、数十年ぶりに訪れた会員も多く、改めて、京都と違った奈良のよさを感じたものも多かったと思う。会長の南部光彦先生の情熱とともに学会中に演奏が行われた「雅楽」に代表される日本の心を感じた会員も多かったと思う。来年は、福岡にて開催の予定。

(国立病院機構福岡病院 統括診療部長 小田嶋 博)

|

|

平成20年2月21日から23日にかけて第26回日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会が、大阪大学教授の荻野敏先生を会長として、ホテル阪神(大阪市)で開催された。

平成20年2月21日から23日にかけて第26回日本耳鼻咽喉科免疫アレルギー学会が、大阪大学教授の荻野敏先生を会長として、ホテル阪神(大阪市)で開催された。

アレルギー性鼻炎の公衆衛生学を専門とする荻野会長が、「社会とアレルギー」を学会のテーマとして掲げ、それに則った81演題の一般口演が報告された。

特別講演は大阪大学の審良静男教授が「自然感染とウイルス感染」、教育講演は住友病院の松澤佑次先生が「食生活と疾病」と題して講演をされた。

ランチョンセミナーでは昭和大学の足立満教授と大阪府済生会病院の末廣豊先生がアレルギー性鼻炎と下気道との関連性、抗ヒスタミン薬の使い方を紹介された。また、今回初めてワークショップが企画され、「健康食品とアレルギー」に大きな関心が寄せられた。

さらに学会初日の教育研修会では、大阪大学の杉山治夫教授、徳島大学の福井裕行教授、理化学研究所の玉利真由美先生が講演され、研究の進歩の速さに驚かされた。

(鹿児島大学大学院 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学教授 黒野祐一)

|

|

第64回AAAAI(American

Academy of Allergy, Asthma &

Immunology)は2008年3月14日〜18日、フィラデルフィアで開催されました。

第64回AAAAI(American

Academy of Allergy, Asthma &

Immunology)は2008年3月14日〜18日、フィラデルフィアで開催されました。

フィラデルフィアはアメリカ合衆国東部にあるペンシルバニア州最大の都市で、人口150万人を抱える全米5番目、東海岸では2番目に大きな都市です。ニューヨークやワシントンD.C.からバスや電車で2時間程度と便利な位置にあります。アメリカ独立戦争の中心となった地であり、1776年に独立宣言が調印されました。ワシントンD.C.以前の首都でもあり歴史的に興味ある街です。

今回のAAAAIには約7,700人の参加者がありました。トピックスとして、2007年8月に公表されたEPR3(Expert

Panel Report

3)の紹介がありました。これはアメリカの「喘息の管理・治療のガイドライン」です。EPR2は1997年に発表されていますので、10年振りに改訂されました。

特徴の1番目は、年齢を3段階に分けています。EPR2では5歳以上となっていましたが、EPR3では0〜4歳、5〜11歳、12歳以上(成人)の3つに分けて治療内容を紹介しています。

2番目は、GINA2006と同様に症状を目安に治療するという内容です。EPR2では重症度と気道炎症の程度をきちんと把握して治療するようになっていました。今回の重症度を軽視した症状中心の治療の推奨が正しいかどうかは議論のあるところです。

3番目は、症状のステップ3では、GINA2006では低用量の吸入ステロイド+LABAが推奨されていますが、EPR3では中用量の吸入ステロイドの単独治療も同じように推奨されています。

4番目は、症状が強いステップ5,6では抗IgE抗体の使用が記載されています。その他、簡易型の呼気一酸化窒素濃度測定器械「NIOX

MINO」の展示があり、多くの人が集まっていました。アメリカでの販売価格は6,000ドルとのことでした。

シンポジウム、特別講演、一般演題のいずれもup to dateな内容であり、アレルギーの分野ではレベルの高い学会と思います。来年は、2009年3月13日〜17日、ワシントンD.C.で開催されます。

(国立病院機構福岡病院 臨床研究部長 下田照文)

|

|

5月16日からカナダ、トロントで6日間にわたり行われ、興味深い様々な特集が組まれた。

5月16日からカナダ、トロントで6日間にわたり行われ、興味深い様々な特集が組まれた。

成人領域ではCOPD にステロイド薬の投与は是か非か、COPD

の増悪に対する管理、アレルギー性鼻炎と喘息、喘息管理(薬物および喘息コントロール指標)などに焦点を当て議論された。

小児領域では小児期のウイルス感染と喘息について、気道の成長におけるホスト、ウイルス相互作用を"免疫のオーケストラ"と銘打って展開された。RSウイルス、ライノウイルス(RV)と喘息の関係、特にRV感染が引き起こす喘息について、Dr

Martinezは軽い免疫不全であると述べた。

また、非侵襲的な気道評価方法としてインパルスオシオメトリー(IOS)に関する発表が10数題なされた。5歳未満の小児やCOPD患者での有用性が報告され、今後の発展が期待される。

(国立病院機構福岡病院 小児科 本村知華子)

|

|

平成20年6月12〜14日、東京お台場日航ホテル東京で開催された。会長の工藤宏一郎先生(国際医療センター)はアレルギー疾患の原因究明や治療の進歩を目指すことを根底にして、臨床的研究推進・卒後教育・生涯教育・患者教育・国際的連携の推進をテーマに開催された。また学術会員のみでなくコメディカルの積極的な参加が推奨された。

平成20年6月12〜14日、東京お台場日航ホテル東京で開催された。会長の工藤宏一郎先生(国際医療センター)はアレルギー疾患の原因究明や治療の進歩を目指すことを根底にして、臨床的研究推進・卒後教育・生涯教育・患者教育・国際的連携の推進をテーマに開催された。また学術会員のみでなくコメディカルの積極的な参加が推奨された。

講演24、シンポジウム20、教育セミナー12のほかデイベートセッションや病理合同症例検討会など臨床大会ならではのプログラムが企画され、鳥インフルエンザ(H5NI)の最新情報についての特別セッションがあり、公衆衛生上重要な問題点について論じられた。

また90題のミニシンポジウム、312題の一般演題はポスターセッションで公開され、臨床的・基礎的に実り多い学会であった。

(国立病院機構福岡病院 アレルギー科医長 岸川禮子)

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

||||||||||||

|

|

|

|