〜Page3〜

|

|

|

|

|

アレルギー性鼻炎は致命的疾患ではない。しかし、その鼻や眼の症状は、仕事、一般生活、精神生活などの障害を伴い生活の質(Quality

of Life:QOL)を著しく低下させる。

アレルギー性鼻炎は致命的疾患ではない。しかし、その鼻や眼の症状は、仕事、一般生活、精神生活などの障害を伴い生活の質(Quality

of Life:QOL)を著しく低下させる。

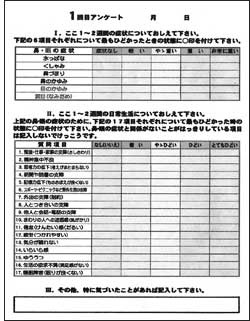

アレルギー性鼻炎のQOL障害を定性的、定量的に評価できる質問表の基準化について欧米の研究はあったが、日本ではまだ確立していなかった。奥田稔教授を中心に数名の委員により約2年間検討を進め、質問表のひな形が出来上がった(Japan

Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionaire:JRQLQ)。

この検討には主としてスギ花粉症が対象とされたが、(1)通年性アレルギー性鼻炎のQOL調査に使えるか、(2)治療効果など経過観察のための2回調査による対比はできるか、などの検討を、この質問票のひな形

JRQLQを用いて九州・沖縄8県161施設の協力で行うことができた。

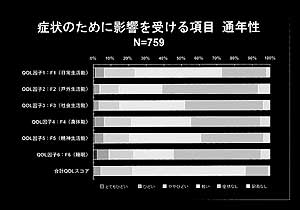

平成14年6月から10月までの調査期間で1254例、その内通年性アレルギー性鼻炎は759例で、内同一症例で2回調査のできたのは505例に達した。質問項目は19であったが、解析項目は17で(表)、それらを6つのQOL因子(日常生活能、戸外生活能、社会生活能、身体能、精神生活能、睡眠)に分類して評価した。

鼻眼の症状によるQOL障害を訴えた症例は予想以上に多く、「ややひどい」までで平均20%、「軽い障害」まででは40-70%であり、日常生活は70%以上が障害を訴えた(図1)。この関係は鼻眼の症状の重症度とも密な関連がみられ、通年性アレルギー性鼻炎を対象としても、この質問表の臨床妥当性が明らかに認められた。

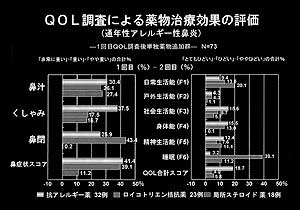

同一症例で2-4週間隔で2回の質問表回答を得た505例を解析すると、1回目調査結果より2回目調査結果の方が

QOL 障害は軽くなっていることが判った。

その主な原因は1回目調査時既に薬物を処方されていても処方薬物を変更したか、あるいは新しく追加することによって改善したと判断できた。

単一の薬物を追加あるいは新しく処方した単独薬物の効果もこの質問票で評価できることが示唆された。

抗アレルギー薬(第2世代抗ヒスタミン薬を含む)32例、ロイコトリエン拮抗薬23例、局所ステロイド薬18例の単独追加ではそれぞれ同等の

QOL 改善がみられた。

1回目と2回目調査で示された QOL スコアの差で QOL

因子の内容を比較してみると、薬物の特徴がよく反映されていた。抗アレルギー薬は社会生活、身体、精神生活などの改善、ロイコトリエン拮抗薬は睡眠障害の改善、局所ステロイドは日常生活の改善が顕著であった(図2)。

以上新しい QOL 質問票( JRQLQ )は、通年性アレルギー性鼻炎患者の QOL をよく反映し、日常診療に有用であることが証明された。

平成15年のスギ花粉症についてもこの調査票を用いた九州地区での臨床研究が進められ、現在結果の解析中である。