〜Page3〜

|

|

|

|

|

「回虫などの寄生虫感染がなくなったからアレルギーが増えた」、「寄生虫を身体の中で飼うとアレルギーが治る」などという話が巷で喧伝されて、喘息や花粉症などのアレルギー疾患に苦しむ患者さんがそのような話に飛びつき、アレルギー診療の現場は寄生虫に振り回されている。

宮崎医科大学寄生虫学教室(現・宮崎大学医学部感染症学講座寄生虫病分野)では、九州の疫学調査のデータを基にして、環境因子としてのブタ回虫症とアレルギーの関係について研究を進めている。

ブタ回虫 Ascaris

suumとういうのは、文字通りブタの消化管に寄生する回虫で、ヒト回虫

Ascaris Iumbricoidesと極めてよく似ている。

この両者を別種とするか、あるいはブタ回虫をヒト回虫の亜種A.

Iumbricoides suum とするか、はたまた同種としてひとまとめにして A.

Iumbricoides

とするか、寄生虫学者の間で何十年も延々と論争が続いている。実際、この両者は形態学的には全く区別ができず、最新の分子生物学的手法をもってしても区別するのは困難である。便宜的にはブタから得られたものをブタ回虫、ヒトから得られたものをヒト回虫と称している。

寄生虫学の先達によって行われた人体実験の結果では、ブタ回虫の卵をヒトが飲み込むと、一過性の好酸球性肺炎が起こり、極めて少数ではあるがヒトの小腸で成虫にまで成育することが判っている。ヒトがヒト回虫卵を摂取すると非常に高率に成虫になることから、ヒトへの感染性という点ではブタ回虫とヒト回虫で差が見られ、それが別種あるいは亜種説の根拠とされている。

このように、ブタ回虫はヒトへの感染性があるにもかかわらず、ヒトの病気の原因としては殆ど注目されることはなかった。

このように、ブタ回虫はヒトへの感染性があるにもかかわらず、ヒトの病気の原因としては殆ど注目されることはなかった。

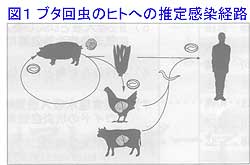

1990年代の後半になって、南九州において好酸球性肺炎や好酸球増多を伴う肝機能障害の患者が多発し、免疫血清学的な検査の結果から、これらの患者は豚回虫幼虫の感染による内蔵幼虫移行症と診断された。問診結果から推測すると、患者の多くはニワトリやウシの肝臓をレバー刺しとして生食しており、ブタ回虫卵が野菜などに付着して直接にヒトの口に入るという感染経路だけでなく、一旦ニワトリやウシなどの家畜に摂取されて、その肝臓内に蓄積したブタ回虫幼虫がレバー刺しとともにヒトに取り込まれて感染するという経路があると考えられる(図1)。

ブタ回虫による内蔵幼虫移行症の患者多発地が日本でも有数の養豚地帯であることから、我々は文部省(当時)や厚生省(当時)の科研費を受け、保健所の協力を得てこの地域で住民検診を行った。

その結果、この地域の住民の20〜30%がブタ回虫に対する IgG/IgE 抗体を保有していることが判明した。我々の報告に注目した科学技術庁「スギ花粉症克服に向けた総合研究」班は、我々の参加を求め、慈恵医大耳鼻咽喉科学教室を中心として、寄生虫感染がアレルギー疾患に及ぼす影響について南九州で疫学的な調査を行った。

調査および検査の目的を住民に事前に充分に説明し、同意を得た者について耳鼻科検診を実施し、宮崎県Y町で約260名、鹿児島県S町で約200名が受診した。それぞれの地区の受診者をブタ回虫

IgG/IgE 抗体陽性者と陰性者に分けて、スギ花粉およびダニ IgE

抗体保有者の割合を調べたところ、どちらの地区でも15歳以下の若年者でブタ回虫

IgG/IgE

抗体陽性者群ではスギ花粉やダニのいずれか、あるいは両方に対する IgE

抗体保有者が約90%と非常に高率であるのに対し、ブタ回虫抗体陰性者ではスギ花粉/ダニ

IgE 抗体保有者の割合は50%以下であった。

15歳以上の受診者でもブタ回虫抗体陽性者群でのスギ花粉/ダニ IgE

抗体保有者の割合は、ブタ回虫抗体陰性者群の約2倍の高頻度であった。全年令層を併せても、ブタ回虫抗体陽性者群でのスギ花粉/ダニ

IgE

抗体保有者の割合が70%を越えるのに対し、ブタ回虫抗体陰性者群では約30%であった(図2)。

興味深いことに、ブタ回虫抗体陽性者群ではスギ花粉とダニの両方に対する

IgE

抗体を保有している者の割合が、ブタ回虫抗体陰性者群の3〜4倍の高値を示した(図2)。

これらの結果は寄生虫感染により Th2

細胞が活性化されて、複数のアレルゲンに対する抗原特異的 IgE

抗体産生が増強されていることを示している。つまり、寄生虫感染はアレルギーのリスクファクターである可能性が強いということになる。

現在、我々の教室ではブタ回虫と他の動物由来の回虫とを識別できるような特異抗原、さらにはTh2を活性化する抗原成分の単離精製を進めている。

|

|

|

|

国立療養所南福岡病院 小児科医長

柴田 瑠美子 |

1.食品中の食物アレルゲン検知、検査法の進歩

食物アレルギーは、摂取した食品中の特定のアレルゲン物質により誘発される疾患であり、これまで多くの主要アレルゲンが患者血清を用いたイムノブロットにより明かにされてきている。これらの食品アレルゲンのうち、本邦におけるアナフィラキシーショックの誘発頻度の高い卵、牛乳、小麦、ソバ、ピーナッツについては、特定原材料の表示義務化が省令化された。しかし、アレルゲン食品に対する認識不足や加工食品の行程における混入など、法令施行後もアナフィラキシーが誘発される例が少なくない。このため最終的にアレルゲン物質がどの程度含まれるのか、これらのアレルゲン含有量を測定できるキットが開発され、さらにイムノクロマト法により15分で簡便に微量(10ppm以上)の確認が可能なキットも利用できるようになった(表1)。アナフィラキシー患者にとって、より安全な食品の選択ができるよう企業側の意識が高まることが期待されている。

|

表1 食品中のアレルゲン物質の確認と微量定量

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2.魚介類アレルギーの新しいアレルゲン検査

魚、甲殻類は即時型の代表的なアレルゲンであり、乳幼児でも誘発例が増加している。CAP法による貝、魚卵との陽性率は、甲殻類アレルギーほど貝の合併率が高い傾向があり、魚卵は全体で3〜4割であった(表2)。特に小児の魚卵イクラ、タラコのアナフィラキシーでは、全例明らかなCAP強陽性を示していた(表3)。現在、魚卵はCAP法での検査が可能になっており、食物アレルギーでは摂取前の感作状況の把握が勧められる。