〜Page3〜

|

|

|

|

|

生体防御機構をつかさどる免疫は全身免疫系と粘膜免疫系に分類され、両者は似て非なるユニークな機能と機構を有することが明らかにされつつある。粘膜面は我々が毎日食する食物抗原のみならず様々な病原微生物の進入門戸であること、またその総表面積が皮膚面の約200倍にも及び、そこには全身のB細胞のおよそ8割が存在することから、この粘膜免疫が生体防御においていかに重要な役割を担っているか容易に想像できる。

粘膜免疫の主役は分泌型IgAであり、分泌分子とJ鎖が結合した血清型IgAの2量体構造を持つ。粘膜免疫応答の誘導には、腸管のGALTや鼻咽腔のNALTなどの誘導相と全身の様々な粘膜や腺などの実効相が関与し、抗原は誘導相で認識され、そこで誘導されたIgA産生前駆細胞が共通粘膜免疫系を介して実効相にホーミングし、IgA産生細胞に成熟して分泌型IgAを産生する。したがって、たとえば上気道に特異的IgA応答を誘導するには抗原を経口的、経鼻的いずれのルートで投与してもよいことになるが、粘膜免疫系には区域性があり、上気道に粘膜免疫応答を誘導するには経鼻免疫がもっとも優れる。

NALTとGALTは解剖学的には類似した構築を有しているが、その発生は全く異なり、GALTは出生後に形成される。さらに、リンパ節やGALTを持たないAly/aly マウスなど種々のノックアウトマウスにおいてもNALTは認められる。ところが最近、二次リンパ組織の形成に重要な遺伝子としてId2 分子が同定され、その欠損マウスにはNALTが存在しないことが発見された。そこで、このマウスに胎仔肝前駆細胞そしてCD3-CD4+CD45+ 細胞を移入したところ微小ながらもNALTが形成され、NALTの発生にCD3-CD4+CD45+ 細胞および他の未知の分子が関与することが示唆された。

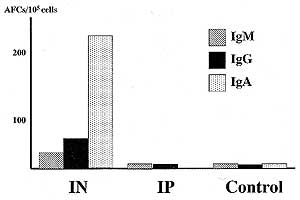

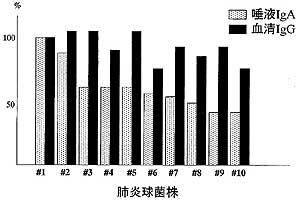

NALTを誘導相とする経鼻ワクチンは、経口ワクチンと比較してその抗原量が少なくても十分な免疫応答を誘導しうるが、逆に抗原量の制約を受けるという欠点もある。したがって、上気道感染予防のワクチンとしてはグラム陽性菌と陰性菌両者に共通した抗原が必要であり理想である。最近我々はphosphorylcholine がこの特徴を有しており、コレラトキシンとともに経鼻投与することで、様々な肺炎球菌やインフルエンザ菌に対する交差免疫応答が誘導されることを明らかにした(図1,2)。

|

図1 経鼻免疫によるphosphorylcholine特異的 |

図2 Phosphorylcholine特異的抗体の |

|||

|

|

昨年、米国で経鼻生インフルエンザワクチンの臨床使用が認可された。経鼻粘膜ワクチンのはじめての臨床応用である。しかし、その安全性や有効性についてはいまなお多くの問題が残されており、今後のさらなる研究が望まれる。

|

|

|

|

熊本県玉名市 浦田医院 院長

浦田 誓夫 |

|

|

|

|

近年、医療機関の機能分担が進みつつあり、病院間、病院と診療所また診療所間の医療連携が重要視されつつある。気管支喘息は慢性で長期にわたる継続的な医療を要する病態でありながら急性の喘息発作をおこし短時間に変化するという特徴を併せ持つ疾患であり、適切な医療連携を模索することは常に気管支喘息の診療上の課題と考えられる。本稿では診療所の立場から若干の検討を試みた。

当院は、著者が内科医、妻が小児科医として内科・小児科を標榜する有床診療所で、月平均の気管支喘息の通院患者は約370名(成人170名、小児200名)と他の内科疾患(高血圧・高脂血症・糖尿病・消化器疾患等)と比べ少ないものの一般の内科・小児科の診療所の中では比較的気管支喘息の患者が多いとみなされる。

我々は医療連携の視点から、当院のある2市8町からなる熊本県有明地域(二次医療圏)において、中核病院の一つである公的病院と当院の成人気管支喘息患者から無作為に各々50名ずつ抽出し比較検討した。図1の如く患者の通院時間は有意の差があり、地域分布も診療所は二次医療圏のごく一部(ほぼ玉名市内)に限られていた。重症度については図2の如く診療所では軽症(間歇、維持型)が約3分の2を占めており、公的病院と有意差が認められた。一方患者群のQOL(St・George Medical School AQ-20を改変)のスコアは共に約75で同等であった。以上より、気管支喘息については地理的、時間的要因あるいは重症度において病院−診療所間の機能分担が成立しうることがうかがわれた。

平成15年、私共の所属する玉名郡市医師会では荒尾市医師会と協同して住民台帳より1000人を無作為抽出し、かかりつけ医に関するアンケート調査を実施した。表1の如く、かかりつけ医の役割に関する認識では、時間的に柔軟な対応、適切な医療の選択、本人のみならず家族に関する全般的な健康面への配慮や情報提供への要望が多く、診療現場の医師としてこれらの要望に対応することにより良好な医師(医療機関)−患者関係が成立すると考えられる。

|

表1 かかりつけ医の役割認知状況

|

当院は救急医療の告示機関ではないが、医師が患者からの電話相談を24時間受け診療可能な範囲で入院往診も含めて時間外にも対応し、年3回程度の喘息教室や月1回の院内報また個別に医師、看護師や管理栄養士らによる吸入、服薬や食事指導を実施し、他に患者の意見や評価をふまえて、外来の一部予約や薬剤処方の院内と院外の選択等への取り組みを順次行ってきた。今後、さらに綿密な患者や家族とのコミュニケーションが気管支喘息の診療の遂行上においても重要性を増すと考えられる。

|

|

|

|