〜Page2〜

|

|

(独)国立病院機構福岡病院 統括診療部長

小田嶋 博

今年はエゴグラムの検討が更に深まり、喘息の自己管理とエゴグラムとの関係について、新しい興味ある結果も得られました。今後、ますます病−診、病−教の連携の下に発展させていくことが必要と考えています。 関係各位のご協力にこの場をかりて深くお礼申し上げます。来年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 |

|

(独)国立病院機構東佐賀病院 小児科医長

久 田 直 樹

ぜん息児1人あたりのスタッフが約2人となり、きめ細かな鍛錬や服薬指導ができ、キャンプ後半のフローボリューム曲線による末梢気道の改善が全員にみられた。またスタッフは子どもと濃密に接触することとなり、そのせいか、一連の出来事が次々とおこった。 しかし看護学生と医学生にとっては清拭や体位交換、シーネ作りからバイタルサインのとり方、ペーパーバッグ再呼吸法などのいい実習できた。逆に子ども達はみんな元気でキャンプを終えたのは言うまでもない。 またほとんどが他院で治療を受けており、吸入ステロイドの急速な普及を実感できた。しかし吸入手技については半数以上になんらかの問題点があり、必要最小限の投薬量にするために外来でチェックしなければならない。 |

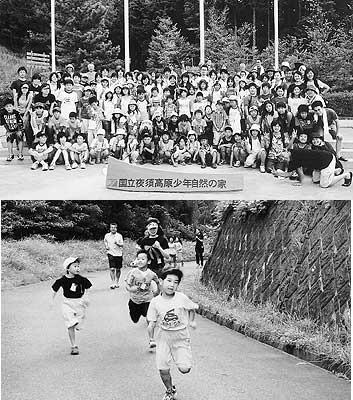

福岡病院主催のサマーキャンプは、今年で35回を迎えました。例年と同じように、小学生70名を連れ、約35人のボランティアと医師4名、看護師10名の約120名で福岡市郊外の夜須高原で実施しました。

福岡病院主催のサマーキャンプは、今年で35回を迎えました。例年と同じように、小学生70名を連れ、約35人のボランティアと医師4名、看護師10名の約120名で福岡市郊外の夜須高原で実施しました。 今回はぜん息児の参加者が15人と、こじんまりしたものであったが、実際の内容は少し波乱に満ちたキャンプとなった。参加者のほとんど全員が何らかの長期管理薬を服薬しており、特に吸入ステロイドが7割を占めていた。

今回はぜん息児の参加者が15人と、こじんまりしたものであったが、実際の内容は少し波乱に満ちたキャンプとなった。参加者のほとんど全員が何らかの長期管理薬を服薬しており、特に吸入ステロイドが7割を占めていた。